江南贡院

翟学伟在自己收藏的清代红木太师椅前。他认为,太师椅作为中国古代唯一用官职命名的坐具,象征权力、地位和尊严,有“面子”的意味。

南京大学一间教室里,某金融机构办的“中高层干部卓越领导力提升特训班”正在上课。初夏午后,社会学教授翟学伟站在讲台前,台下学员有的趴在桌上,有的低头看手机。

“我先提醒你们,我要讲的内容,你们平时上课听不到,但天天都得打交道。大家都知道,如果想在中国过得好,你必须会搞关系,而我的主要研究方向,就是中国人的关系。”只这一句话,所有人齐刷刷抬起头。穿着白衬衣、戴浅色边眼镜的翟学伟,用掺杂着地方口音的普通话继续慢条斯理地说:“我今天这堂课,主要讲讲关系里的面子问题。”

专业地说,翟学伟进行的是“中国本土化社会科学研究”,他的主要研究对象是“关系”——一个被他称为“中国社会运作的核心概念”的术语——以及由此延伸出来的人情、面子和权力运作。

在这个领域,54岁的翟学伟已经研究了20多年。他写论文探讨“中国官僚作风背后的面子运作问题”,带着博士生做“关系运作模式”的课题,还参加学术研讨会,跟来自台湾、香港乃至美国、日本的学者一起讨论“中国人的面子问题”。作为南京大学教授,他是国家社科基金重大招标项目“我国社会信用制度研究”的首席专家,享受国务院特殊津贴。

“关系不是哪个社会科学家的重大发现,而是每一个中国人心知肚明的行事规则。在这片土地上,每个人都常识般地知道,很多事可以让位给关系来运作。如何将这种现象理论性地建构与叙述,以便有效地解释中国人和中国社会,至关重要。”翟学伟对中国青年报记者说,“不过,在中国,关系研究得好不好,不是由几个相关领域的社会学家来判断的,而该由每一个普通中国人来评说。”

“从书本里得到的研究成果跟自己的生活没有关系,搞得学者对明摆着的事情说不清楚,说清楚的事情又很少与中国现象沾边”

在翟学伟的研究里,他访问跟着亲戚出门打工的农民工,研究想找老师说情修改成绩的学生,就连陪家人住院做手术,都成了他收集素材的好机会。

他把相关的人按社会学研究的方法编号,医生、护士、病人形成关系网,连来看望病人的访客都一一编码成ABCDE,画出关系图,分析相互之间的人情关系,以推导出为什么A要给B送红包,C要来看望D。

他甚至还在手术之后,对病人进行郑重其事的访谈,以田野调查的方法向其提问:“你当时已经开过刀了,为什么还想补送红包?”

在研究大量关系案例后,他得出的结论是:西方人的人际交换往往具有等值倾向,以清算、等价、不欠和公平为原则,具有理性的特点;中国人的人情交换与之相反,安土重迁和血缘关系导致了人际交往的长期性和连续性,因此算账、清账都是不通人情的表现。人情应该是算不清、欠不完的,这样才能旷日持久地延续下去。所以,中国人的人情策略是在关系网络中维持动态平衡,否则就要“丢了脸”,或者“没给面子”。

求学期间,翟学伟并不像现在这么热衷本土化研究。那时候,像许多人一样,他热衷使用西方社会学范式,读西方社会学经典论述,“如果说话的时候不提到西方理论,都不好意思说自己是研究生”。

临近研究生毕业时,他偶然读到了一份台湾学者杨国枢的演讲稿,印在类似超市导购小册子的油墨纸上。那是上世纪80年代,这位社会学家提出了一个观点:我们的研究对象虽然是中国社会与中国人,可是我们所采用的理论与方法却几乎全是西方的或是西方式的。这导致在日常生活中,我们是中国人;而在从事研究工作中,我们却变成了西方人。

“这样一来,从书本里得到的研究成果跟自己的生活没有关系,搞得学者对明摆着的事情说不清楚,说清楚的事情又很少与中国现象沾边。”翟学伟说,看完那篇演讲稿,他就下定决心,找一个最本土的中国现象作为自己的研究方向。而最合适的主题,莫过于“关系”。

那时候,台湾学者黄光国已经就这一话题展开了研究,出版了一本叫做《人情与面子:中国人的权力游戏》的书。但由于这本书是台湾人写的,标题里又有“权力游戏”这样的字眼,翟学伟一直跑到出版社仅对内部人员开放的“港台禁书”书架才找到它。托了朋友的朋友的关系,他才买到了这本研究“中国人的关系”的书。

有了本土化这个崭新的研究视角,翟学伟发现,中国何止是“世事洞明皆学问”,简直举手投足间都是能拿来做社会学分析的案例。他站在马路上听人吵架,坐在公交车上听人聊天,就连坐在书房看武侠小说,读出来的都是面子问题——但凡江湖有危难,面子都会发挥重要作用。比如金庸笔下的大侠,总会败给小混混说的一句“你杀了我如何在江湖上立足”,因为大侠们似乎都很顾忌面子。

翟学伟的办公室里塞满了被他拿来做案例的书,从钱钟书的《围城》到官场小说《二号首长》,还有《丑陋的中国人》、《丑陋的韩国人》以及《中国人·韩国人·日本人》,每一本书都让他读出了“关系”。

比如他读项羽败北临江自刎,临死之前留下传世名言“无颜面对江东父老”,这句话启发了这位研究面子的教授:原来项羽是因为觉得没面子才自杀的,不成功就不能回家。

在“领导力特训班”的课堂上讲到这些“读书心得”,翟学伟半开玩笑地总结道:“所以啊,中国从古至今死了那么多仁人志士,十有八九都是没有搞好面子问题。”

“人人都在争先恐后地搞四个现代化建设,你这研究的是什么东西?!”

虽然一天到晚研究中国人的关系,可翟学伟却评价自己是个“搞关系的失败者”。在讲台上的他谈笑风生,但走下讲台却显得沉默,不爱主动跟人热络。考研究生那会儿,家里来了客人,想邀请他出去玩,他还满心地不情愿:“我不想玩,我想看书。”

不过最后,他还是不得不跟着家人陪客人游玩,“这件事情充分说明,关系比个人意志更重要,我们长久地处在无选择的关系里面”。

这种“关系研究”对他自己是个新鲜领域,对于他的学生更是稀罕。南京大学有个跟美国霍普金斯大学合作办学的中美中心,翟学伟在那里授过5年课,教学生观察中国人的关系。有次,一个美国学生问他:“中国人为什么要搞捐款晚会,弄得跟春晚似的?”

翟学伟纳闷了:“没有晚会,怎么公布哪个机构捐了多少钱啊?难道你们不搞吗?”

美国学生听了更纳闷了:“当然不啊!捐款不是自愿的吗,捐就捐了,干吗还要宣布一下?”

听了美国学生的反驳,翟学伟发现,对中国人来说,面子最重要,“不搞晚会鬼知道你捐了钱啊,做了事还没买到面子!”

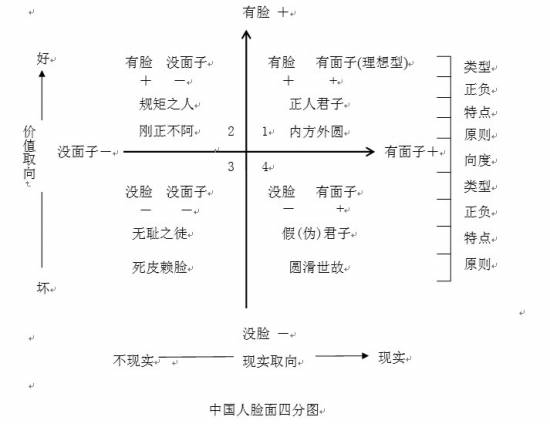

按照这个思路,翟学伟将中国人的面子问题分成四类,叫做“脸面四分图”:

第一类人,叫“有脸有面子”。这类人是中国古代最受推崇的“君子”,个人自身形象好,即“有脸”,在社会互动上也受到认可,即“有面子”。

第二类人,叫“有脸没面子”。这类人讲骨气,笃信好学,可是太正经,自己“有脸”,可别人不给他“面子”,“不会做人”。

第三类人,叫“没脸没面子”。这类人大多处于社会底层,无所顾忌,既不给自己争脸,也不在乎别人给不给面子,撒泼打滚无所不作,大抵可以称为“小人”。

第四类人,叫“没脸有面子”。这类人不讲究道德修养和社会规范,但是懂得面子的金贵,为人圆滑,见风使舵,尽管没什么突出的个人品格来“争脸”,可是善奉承会巴结,在社会上颇有“面子”,即“伪君子”。

翟学伟管这套理论叫做“中国人的脸面观”。他认为,儒家希望把人塑造成第一类,可这更大程度上只能成为一种人格理想,在现实中,他们可能会变成第二类人,并强烈排斥第三、四类人。但是,在人情社会里,没人想做第一类人,因为“太难了”,也没有人想做第二类人,因为“出力不讨好太吃亏”。越来越多人会在行为上向第四类集中,以获得FC碰碰胡老虎机法典-提高赢钱机率的下注技巧社会资源。

让这位社会学教授担忧的是,第四类人占主流的社会将出现令人堪忧的发展停滞,因为在那类人的世界里,只要打点好关系,你做不做事,人们不在乎,即便毫无建树,大家也会“给面子”,一片赞许,没人戳穿。可是,“这样的社会怎么进步呢?”

翟学伟把他的这些研究写成了论文。但这样的研究最初却并不能得到学术界的认可。刚开始给学术期刊投稿时,他的“面子问题”论文常常很快就被毫不留情面地退回来:“人人都在争先恐后地搞四个现代化建设,你这研究的是什么东西?!”

“你在学校,你很年轻,你想说什么都行。等你进了社会,工作了些日子,再来告诉我,今天的中国人讲不讲关系”

翟学伟的研究遭到一些人反对,其中包括他的女儿。女儿是个90后,做事干脆,不爱谈关系,走大街上迷了路宁可查地图,也不喜欢问人。有时候跟同学聚餐回家,她会得意地跟爸爸强调,现在的年轻人出去都不搞请客吃饭那一套了,我们今天聚会就是AA制。

在网络上,也有越来越多的人,特别是年轻人,认为人情关系主要集中在二三线城市,而在北上广这样的大城市,由于流动性大,外企多,大家都是背井离乡来打拼,所以评价标准主要是能力,而非关系。在“知乎”网站的一则热门答案里,有人甚至直接写道:“上海是个神奇的城市,她不问你的出身、学历,不鄙视你的家庭条件,她只看你是否努力,真的。”

除此之外,探讨的声音也来自学界。翟学伟将论文投给台湾学术期刊《本土心理学研究》,作为“靶子论文”供大家探讨。来自台湾的5位教授各抒己见,翟学伟也被邀请参与回应,进行学术争锋。

学界的争论之一,是翟学伟的研究方法是否科学。比如,他的研究总是从生活中的“一件小事”出发,要么是送红包啦,要么是请客摆酒啦,都是对微妙的生活细节进行平铺直叙的记录,只是“现象描述”,而没有更进一步,进行“哲学分析”,以及“方法论建设”。

“翟教授的研究路线是实证主义的研究,着重于生活现象的描述。以大陆社会科学界目前的水平看,已经相当不错,但是要进入国际学术社群,还有许多尚待努力的空间。”台湾大学心理学教授黄光国对中国青年报记者说。

在他看来,如果一味停留在“现象描述”的层次,将无法解决“中国与西方”两种研究传统分裂的难题,唯有在“哲学反思”和“理论建设”上加大力度,才可能有所突破。

对于这些五花八门的反问,翟学伟最常回应的是学术批评。“我常想,既然经济学可以讲寓言,社会学为什么不能讲故事?为什么不能从故事中挖掘出社会机制运行的特征?”他甚至直接在论文里写道,“如果有学者对我采取的研究方法持有异议,完全可以自己按照自己的喜好来从事研究,用不着指责我的不是。”

而对于像女儿一样的年轻人对于当下社会的乐观态度,他却并不直接作出回应。他只是默默在他们所说的这个“只看你是否努力”的社会中继续收集“关系研究”的素材——跨国公司为官员子女留出岗位,这是他们的“本土化策略”;而应聘者填写的个人信息表里还有一个空,需要填写“是否有公司领导介绍,请写下领导姓名和职位”……

在翟学伟看来,“今天的中国,人情和关系要比任何一个年代更厉害”,因为在古代中国,还有不看人情的案例,比如人们会纯粹基于地缘关系提供帮助,“因为我们是老乡”,而现在,只有“对我有用的老乡”才能得到帮助。

“你在学校,你很年轻,你想说什么都行。等你进了社会,工作了些日子,再来告诉我,今天的中国人讲不讲关系。”他说。

在这个“人情超级大国”,制度管得住人情吗?

尽管翟学伟说自己的关系研究“不提供方法论”,但事实上,他还是在研究应对关系的对策。他最近正准备发表的一篇论文题目叫做《人情与制度:平衡还是制衡》,里面的核心问题是:在中国这个“人情超级大国”,制度管得住人情吗?

“按照制度规定,博士生毕业需要达到一定的学术标准。可就算他真的没达标,你能毙掉他的论文吗?他毕不了业怎么办?找不到工作怎么办?毕不了业、找不到工作,哭了怎么办?”在博士生的讨论课上,翟学伟跟围坐在会议室的学生们严肃地讨论着,“这时候,中国人就会把门关起来商量对策了——制度是制度,制度说得一点儿也没错,可是现在的当务之急是他哭了,这怎么解决?”

于是,他推论出“人情与制度”在社会运行中的基本法则:

前提一:人情是每个人做事的最终依据。

推论:没有什么事不能商量,对人的判定可视人情亲密程度变通。

前提二:制度对人情的约束是有针对性的,所以它的作用是局部的、具体的;而人情是整体的、全局的,人们总要顾全大局,照顾整体。

推论:是非、真伪、诚实与否不是唯一重要的,合适、恰当、识相很重要。

前提三:制度与人情不是矛盾体,而是一种融合。

推论:具体情况具体分析,没有统一不变的规则。感情用事或者一味坚持原则都是对平衡与和谐的破坏。任何固守制度办事的人被看成是没有人情味的人。

……

在历数了6条前提和由此得到的23条推论后,他得出结论:在中国,人情和制度的关系并非简单的一方压倒另一方,而是可以彼此相安无事的动态平衡。

“原本传统中国社会运行就有很明显的情、理、法三位一体的倾向。人情是中国社会的底色,说中国社会因为走向法制化、制度化,所以不讲人情了,那显然不符合事实,是乐观主义者的自娱自乐;说中国人因为讲人情,所以恣意妄为、无法无天,那也不真实,因为中国历史上一直在不懈地建立各式各样的规章制度。”翟学伟说,“就真实层面来讲,如何平衡人情和制度,对中国人是一场智力挑战。人们每天忙忙碌碌都在力图从中寻求一条出路,既不伤面子,又不毁制度,进入一种高超境界。”

更有趣的是,翟学伟发现,在“人情超级大国”,人情可以实现“权力的再生产”——利用人情攀上权威就可能借助他们的力量,获得权力的转让,成为“日常权威”,享有等同于“权威”的权力。

他听说过一个案例:有学生急着毕业发论文,托了一圈儿关系,找了主编找总编辑,可谁也没能说服期刊编辑给他发稿,最后有人指点,去找那栋大楼里的一个后勤人员,果然立马发了稿。“最有面子的人,未见得是社会地位最高的人。不管他多普通,大家都要给他面子,他的心理地位高,这就是日常权威。”翟学伟说。

不过,当人情泛滥到制度无法抵制时,制衡人情的活动就会登场。讲理性的人们会执行检查、整顿活动,力图让人情和制度回到平衡点上。不过,翟学伟也发现,这种活动有时会呈现出“轰轰烈烈走过场”的特点,“轰轰烈烈”是对制度的期待,而“走过场”则是人情使然。

“老师你说的太对了!在中国就得讲关系!”和“老师你说的太对了!在中国老讲关系怎么行!”

每到学期结束,翟学伟的课程都会收到学生写来的“课堂反馈”。帮着批改作业的助教跑来找他,哭笑不得地报告:大家明明上的是同一堂课,感受却五花八门,有的甚至完全相反,这要怎么批改打分呢?

比如,有的学生是这么写的:“老师你说的太对了!在中国就得讲关系!前几天我家管道坏了,我本想按流程找相关部门解决,结果拖拖拉拉好久都没人来,还说通一次管道至少得要2000块。我一生气,直接找了认识的主管领导,结果不但立马来修好了,还客气地跟我寒暄了半天,临走也没要钱。所以想办事,走程序是没用的,还得靠关系!”

但是,也有学生的体会是这样的:“老师你说的太对了!在中国老讲关系怎么行!这个问题太严重了,现在处处看人情、看关系,这样的不正之风盛行,怎么能继续推进社会建设呢?我们必须大力打击这种讲人情、走关系的社会弊病,根除这个社会毒瘤!”

面对学生们截然相反的体会,翟学伟倒是很平静。尽管在这堂研究“关系和面子”的课上,有不少学生连他的名字都写错,一会儿“霍老师”,一会儿“瞿老师”,但他的评分标准很统一——60分到95分之间,最低至少及格,最高也不能太完美。他说,就算写得很烂,也最少给个及格,“人情社会嘛,总得给学生留条后路,不能一棍子打死”。

“上完我的课,你可以觉得关系特重要,事事走关系;也可以觉得关系很可恶,想办法与其抗争。这都是你自己的价值选择。我的目标是,我只对中国人的人情关系作出客观描述,不做价值判断,不提供应对关系的方法论。”翟学伟说,“事实上,即便我不提供方法,中国人每天忙忙碌碌,每个人都知道该怎么做。”

他不知道的是,这一幕其实就发生在他身边。在他没进教室前,一个学生指着坐在窗边的同学说:“你看看你,老师马上就要来了,屋里这么闷,你连个窗户都不开吗?你们啊,都只听上课的知识,可像我啊,就喜欢关注这些边边角角。”

接着,该生得意地跟屋子里的同学畅谈起自己下周安排如何紧凑,要出差参加一场青年干部论坛,“给领导讲课去”。说着说着他突然停下来,环顾四周:“不要用那么羡慕的眼光看着我嘛!别看我这样,我也是能上大场面的!”

“说到底,一切又都是个面子问题”

在上世纪90年代初,翟学伟写的论文连个发表的地方都找不着,但现在,他所研究的“中国人和中国社会”已经成为颇受欢迎的课题。从北京的EMBA培训班到上海的高级媒体从业者训练营,许多地方都邀请翟学伟去讲课,谈“中国人的面子问题”。

尽管不再愁发论文,他却有了别的苦恼。比如,他从女儿小时候就天天跟她唠叨自己的研究,跟她大讲“中国人情关系模式”,但女儿却一直对“搞好人情关系”不感兴趣。即将读人类学博士的女儿喜欢看百科全书,胜过跟陌生人寒暄唠嗑,她甚至想要通过研究影视剧来做田野调查,“这样就不用跟人打交道了”。

“这就是一个研究‘关系’的学者养女儿,和一个研究‘关系’的人养女儿的区别。”说起这个,翟学伟的女儿无奈地摊了摊手,“我只听到了‘关系’是个什么概念。”

他还要愁学生。这位博士生导师发现,学生里真在安心研究“关系”这门学问的越来越少。相比于如何做好学术课题,他们每天心心念念的是另外一件事——如何尽快到学校规定的学术期刊上发表两篇论文。

出于好奇,翟学伟还把这个学术困境推导了一下:

为什么学生不能好好做学问呢?因为他们的当务之急是发论文,学校规定,只有发了论文才能毕业。

为什么他们发不了论文呢?因为许多社会学类的学术期刊规定,不刊发博士生的论文,所以写得好不好还是其次,光是“博士生”这个身份就卡掉了发表机会。

那么,为什么学术期刊不接受学生的论文呢?原来,学术期刊都有排名,如果刊登太多学生而非教授的论文,会拉低这份期刊的影响力排名,显得不够上档次,没面子。

好吧,那为什么学生一定要发论文呢?因为大学也有排行榜,衡量一个大学学术能力高低的量化因素可不就是核心期刊论文发表量么?学生发的论文多,学校的排名就靠前,家长报考院校的时候就会说,你看这学校排第一,上这个大学有面子。

推理结束,答案再一次命中这位教授的研究核心——说到底,一切又都是个面子问题。

可是身为“面子问题”研究专家,翟学伟却对此无能为力。在和学生聚餐的时候,他默默坐在一旁,听着学生们热烈地讨论哪些刊物的版面费贵,看着学生相互出主意,“其实可以跟编辑哭穷,让他看在学生的份上,给个折扣价”……

这种沉默在他的生活里时常出现:EMBA班的学生请他参加业界大佬的聚会,他去了坐一旁一言不发,默默观察着觥筹交错的生意人;多年不见的学生情侣突然说要请他吃饭,他到了现场才恍然大悟,这是人家的婚礼,他又只能默默坐着,因为忘了给人家包红包。

不过这些沉默的观察,扭头都会被他写进自己的论文里,成为他的研究案例。“别人遇到没面子的事情,过去就过去了。我遇到没面子的事情,还得记录下来,回来反复想,留着做研究。”他说。

其实即使不去刻意收集,想在中国研究面子,真是满大街都是案例,每个人都是行家。听完翟学伟的“面子课”,“卓越领导力提升特训班”的学员们下一站是去夜游秦淮河。在那里,人们纷纷买票参观江南贡院,其中一大原因是门匾上用烫金字写着“中国古代官员的摇篮”。

人们凑在“清代各省夺魁人数表”前叽叽喳喳。在这份各省状元排行榜上,江苏出了49个,比第二名浙江多两倍,是第三名的5倍。一个游客指着成倍数递减的数字,问同伴:“怎么江苏的状元比其他省多那么多啊?”

“出了这么多状元都当官了,这以后批卷子的人还不得给他们的老乡一点面子吗?”同伴毫不迟疑地答道。(原标题:面子问题)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。