近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(以下简称广州海洋实验室)海洋生物演化与保护生物学团队在国家自然科学基金等项目的资助下,在海龟适应性演化与保护研究方面取得新进展,首次报道了太平洋丽龟高质量染色体级别参考基因组。相关成果发表于国际学术期刊《交叉科学》(iScience)。

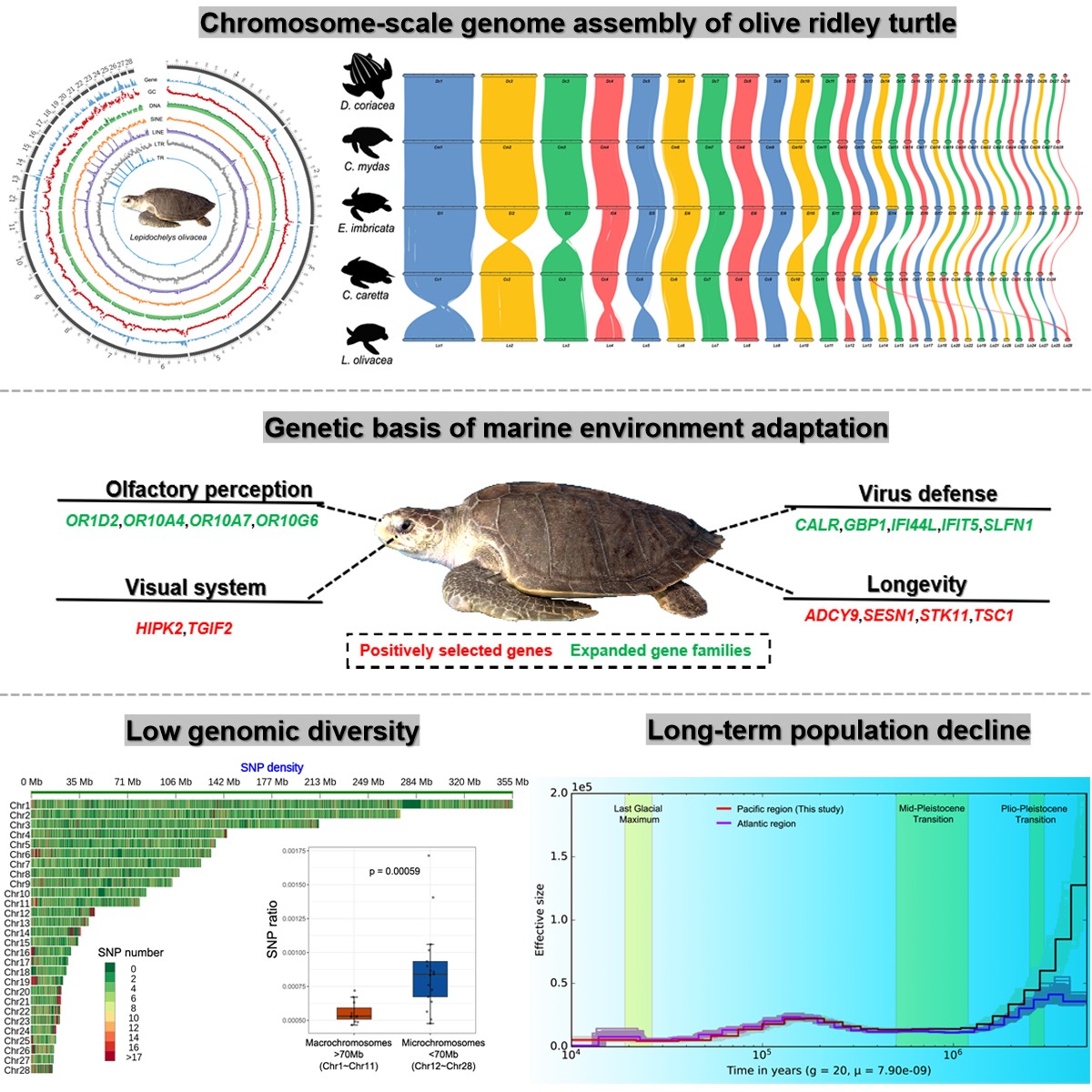

太平洋丽龟基因组组装、海洋环境水生适应相关的遗传基础、基因组多样性及种群历史动态。研究团队供图

太平洋丽龟基因组组装、海洋环境水生适应相关的遗传基础、基因组多样性及种群历史动态。研究团队供图

?

海龟作为海洋生态系统的旗舰物种,在珊瑚礁和海草床保护、能量循环以及维持生态稳定等方面发挥着重要作用。目前,全球公认海龟共7种,在我国分布记录的有5种,分别是绿海龟、玳瑁、红海龟、太平洋丽龟和棱皮龟,它们主要栖息于我国东海和南海海域,其中绿海龟在我国广东惠东、台湾、海南三沙市西沙群岛等地存在稳定的繁殖产卵地。然而,在过去几十年中,由于受到全球气候变化、海洋污染和人类活动干扰等多重威胁的影响,海龟种群数量和栖息地质量持续下降。

针对这一问题,广州海洋实验室与广东惠东海龟国家级自然保护区管理局、三沙市海洋保护区管理局合作报道了太平洋丽龟高质量染色体级别参考基因组,大小为2.22Gb,共28条染色体(包括11条大染色体和17条小染色体),Contig N50为97.3 Mb。与其他四种海龟(棱皮龟、绿海龟、玳瑁和红海龟)比较,研究团队发现,五种海龟基因组序列共线性在整体上表现非常保守,但太平洋丽龟存在1处染色体分裂/融合事件(红海龟部分Chr13与Chr28对应太平洋丽龟Chr28)。

此外,与嗅觉、视觉、病毒防御和长寿相关的基因在太平洋丽龟中发生了一系列变化。例如,在太平洋丽龟基因组中,嗅觉受体基因占整个扩张基因家族的36.6%,且I型嗅觉受体基因(探测水体气味)数量是II型嗅觉受体基因(探测空气气味)数量的3.4倍,这可能与其长期水生环境适应相关。与视觉(HIPK2和TGIF2)和长寿(TSC1,STK11和SESN1)相关基因在太平洋丽龟中发生了正选择或加速进化,同时这些基因在整个海龟类群中也存在特异氨基酸变异位点。

经遗传多样性分析后,团队发现,太平洋丽龟小染色体SNP和INDEL变异程度均显著高于大染色体;中性遗传变异程度高于适应性遗传变异。整体上太平洋丽龟表现出较低的全基因组杂合度(6.45e-4),这与其历史上种群数量的长期下降是一致的。

基于对太平洋丽龟与其它龟鳖物种基因组的比较研究,研究团队初步揭示了与嗅觉、视觉、病毒防御和长寿等相关基因的适应性改变可能是太平洋丽龟次生海洋环境适应的重要遗传基础;同时,太平洋丽龟种群的长期衰退及较低的全基因杂合度,提示未来我们需要对该物种给予FC碰碰胡老虎机法典-提高赢钱机率的下注技巧的关注和保护。

该研究为海龟这一重要海洋濒危旗舰物种类群的演化和保护提供了重要的参考依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.111776

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:

[email protected]。