|

|

|

|

|

量子点/二维过渡金属硫化物杂化,提高材料紫外光吸收及发光特性 |

|

|

韩国成均馆大学的Jeongyong Kim教授团队通过二维量子点杂化单层WS2,提高了材料的紫外光吸收及发光特性。与原始的单层WS2薄片相比,在300 nm波长的紫外光激发条件下,单层WS2薄片/Ti2N MQD杂化材料和单层WS2薄片/GCNQDs杂化材料的最大光发射强度分别提高了15倍和11倍。

二维过渡金属硫化物因具有独特的理化性质,例如带隙和电子迁移率可调、优异的化学稳定性、环境友好等,在光电探测器、太阳能电池等领域具有广阔的应用前景。此外,单层WS2(1L-WS2)等材料厚度为数个原子的量级,具有非常有趣的电子和光学特性,因而还吸引了柔性电子、光电显示等研究领域的广泛关注。

然而,二维过渡金属硫化物也存在一定的局限性,例如光吸收能力弱(尤其在紫外光范围),这影响了其在紫外发光二极管、传感器和光电探测器等方面的应用。量子点材料在与二维材料进行集成时,可以有效地吸收紫外波段的光子能量,并将其转化为可见光。因此,量子点/二维材料杂化逐渐成为紫外波段光电应用中的潜在方案。

近期,来自韩国成均馆大学的Jeongyong Kim教授团队在Opto-Electronic Advances 2024年第6期发表了题为“Highly enhanced UV absorption and light emission of monolayer WS2?through hybridization with Ti2N MXene quantum dots and g-C3N4?quantum dots”的封面文章。该研究通过二维量子点杂化单层WS2,提高了材料的紫外光吸收及发光特性。研究团队开发了一套先进的化学制备工艺,合成了两种兼具环境友好和紫外光高吸收特性的量子点材料:具有均匀尺寸和分散性的氮化钛MXene (Ti2N MQDs)和石墨氮化碳 (GCNQDs) ;随后将WS2块体材料加工成单层WS2薄片,并沉积在分散的量子点上。

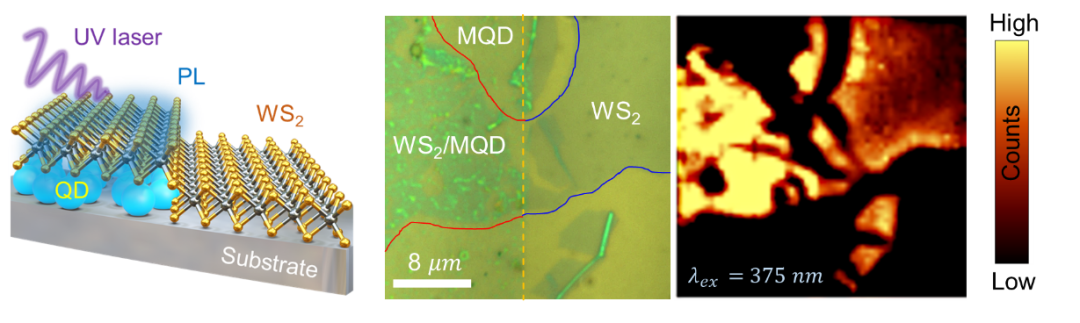

图1量子点杂化二维过渡金属硫化物的紫外光激发及表面形貌测试结果

测试结果表明,由于二维材料与量子点材料之间的能量转移,当单层WS2薄片与Ti2N MQDs或GCNQDs杂化时,其紫外光吸收和发光特性得到显著增强。与原始的单层WS2薄片相比,在300 nm波长的紫外光激发条件下,单层WS2薄片/Ti2N MQD杂化材料和单层WS2薄片/GCNQDs杂化材料的最大光发射强度分别提高了15倍和11倍。该成果为攻克基于单层WS2材料的紫外光电子器件及生物医学应用技术瓶颈奠定了基础。

研究团队简介

韩国成均馆大学能源科学系量子光学半导体实验室Jeongyong Kim教授领导的研究团队,多年从事量子半导体、激子物理的相关研究。量子光学半导体实验室拥有100纳米级分辨率近场扫描光学显微镜;可调谐发射和检测波长的光致发光测试系统;搭载CCD、光谱仪和可变温、变磁场的自研高分辨率共聚焦显微镜,皮秒级时间分辨光致发光/共聚焦显微镜系统等先进设备,可满足皮秒级载流子动力学、半导体量子光学的低温、磁场效应、荧光成像等研究。该研究团队近期采用上述设备深入研究了MXene衍生量子点的合成及莫尔条纹扭曲双层材料的制备方法,探索了其独特的激子特性,推动了材料科学的发展。Jeongyong Kim教授团队是一个汇聚了多个国家人才的队伍,近年来在Nature Communication、ACS Nano、Advanced Optical Materials、Opto-Electronic Advances等知名期刊发表了半导体材料、光学等领域的学术研究成果。团队将继续积极参与国际学术会议及跨校合作,为培养新一代半导体、光学、材料领域的杰出人才及探索相关领域的科学前沿作出贡献。

韩国成均馆大学Jeongyong Kim教授研究团队合影

相关论文

Sharbirin AS, Kong RE, Mato WB et al. Highly enhanced UV absorption and light emission of monolayer WS2 through hybridization with Ti2N MXene quantum dots and g-C3N4 quantum dots. Opto-Electron Adv 7, 240029 (2024).

DOI: 10.29026/oea.2024.240029

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:

[email protected]。