近日,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、广西文物保护与考古研究所、广西师范大学等单位科研人员组成的研究团队,通过对广西福兰遗址中出土的微体植物遗存与炭化壳斗科果实的系统研究,揭示了广西地区新石器时代中期人类的生业经济模式及植物利用方式,为理解该地区早期人类的生存策略提供了新的视角。相关成果在线发表于《全新世》。

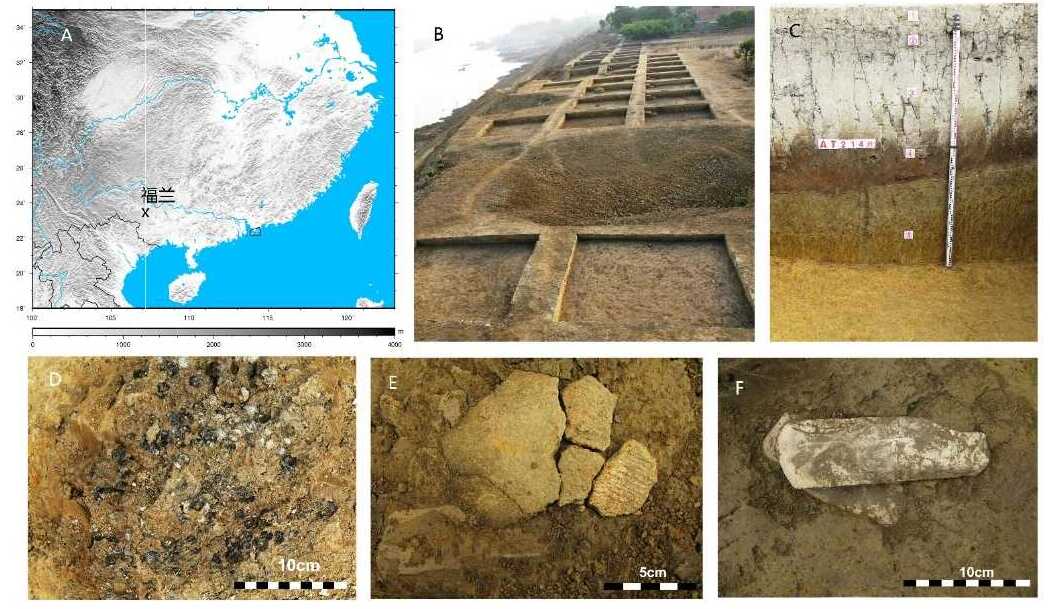

福兰遗址位于广西百色市林逢镇福兰村。经年代测试,确定该遗址距今约5900-5732年,属于新石器时代中期。自2010年开始,广西文物保护与考古研究所对该遗址进行了考古发掘,出土了800多件石器、陶器等遗物,还有炭化果实与少量动物遗存。

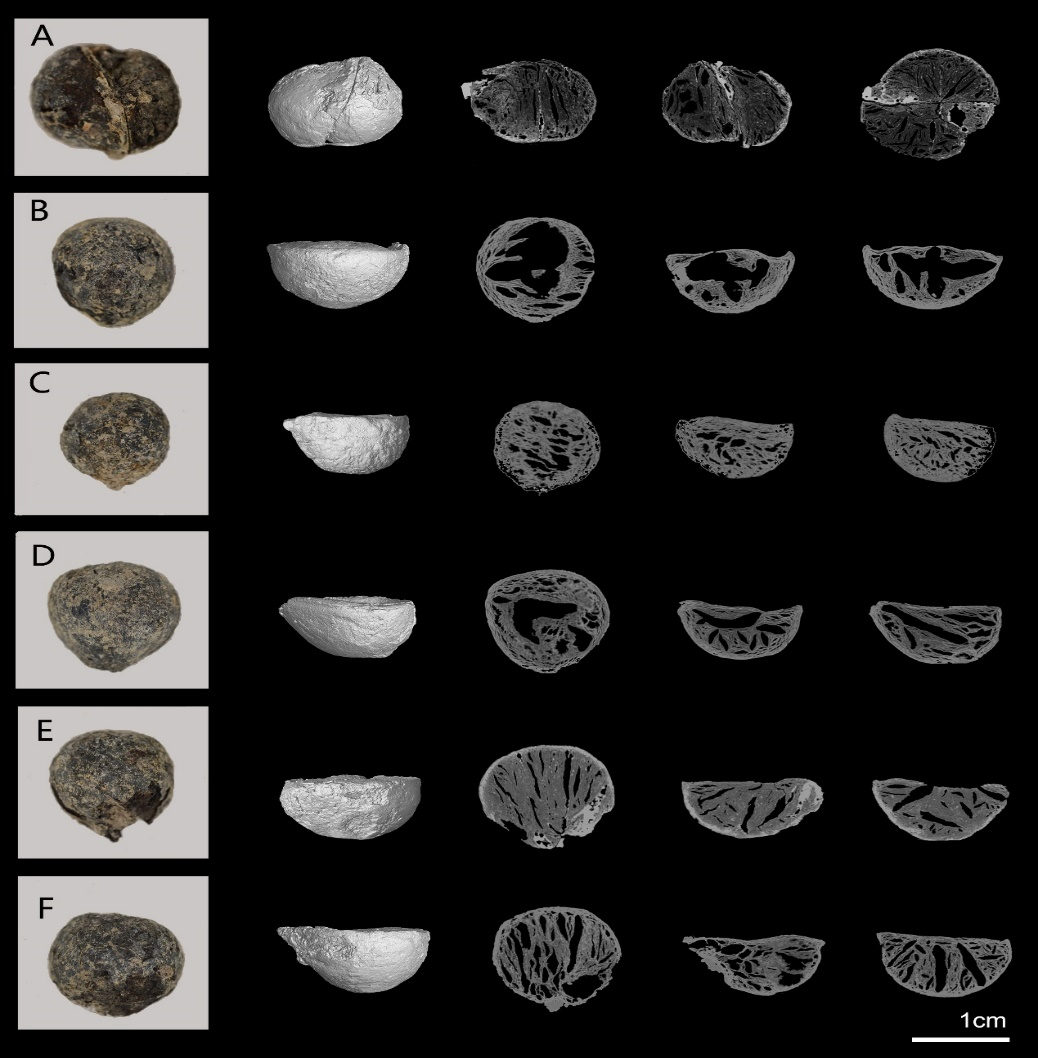

研究结果显示,遗址中碳化果实属于炭化壳斗科果实,该发现在广西地区尚属首例。通过对壳斗科果实遗存的Micro CT扫描分析,研究团队发现其内部存在孔洞,表明这些曾被人类烧制加工。此外,通过对比分析,发现遗址中出土的壳斗科果实遗存形态与广西地区壳斗科植物建群种锥属的苦槠最为接近。

在传统医学中,这类果实被认为对痢疾和腹泻有独到的疗效。研究团队认为,全新世中期人类在广西地区生存正需要面对大暖期温热的气候、早期渔猎带来的卫生问题。食用这些果实很可能在很大程度提升了当时人类的生活质量。

广西福兰遗址地理位置及发掘图。研究团队供图

广西福兰遗址地理位置及发掘图。研究团队供图

?

福兰遗址橡子与CT扫描切片。研究团队供图

福兰遗址橡子与CT扫描切片。研究团队供图

通过福兰遗址地层、陶器及石器中的植硅体分析后,进一步确认了当时人类对木本植物和草本植物的综合利用。此外,研究还揭示了福兰遗址的植被景观与环境背景。遗址中发现的植硅体组合显示,当时该地区可能为针阔叶混交林环境,气候温和且稳定,适宜人类生存。

研究人员表示,这一研究成果不仅丰富了对广西地区早期人类生业经济的认识,也为理解该地区史前人类的生存策略与环境适应提供了重要依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1177/09596836251313632

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:

[email protected]。